~考え方の土台ができた子が算数・数学を制する~

「うちの子、算数が苦手みたい…」そんな不安を感じたことはありませんか?

実は、算数で本当に伸びる子は、ただ計算が速い子ではありません。

算数の「考え方の土台」がしっかりできている子が、中学受験はもちろん、高校・大学受験でも数学を武器にできるのです!

さて、算数には大きく3つの分野があります。

- 数の問題(計算を含む)

- 図形

- 文章題

この3つの分野は、入試問題になると複雑に絡み合ってきます。しかし、それに対応するためには、まず「考え方の土台」をしっかり作ることが不可欠なのです!

考え方の土台がなければ、努力は空回りする?

塾に通っているのに成果が出ない…そんな悩みを持つ親御さんも多いでしょう。

しかし、それは「算数の土台」を築かないまま勉強を進めてしまっているから。

この土台がないまま受験勉強を始めてしまう。すると、どれだけ塾で授業を受けても、問題集を解いても、結局空回りするばかり。

逆に、算数の考え方の基本がしっかりできていれば、どんな難問にも対応できるようになるのです!

では、この「算数の土台」をどうやって作ればいいのでしょうか?

今回は、「図形」の土台作りについてお伝えします。

「図形をイメージする力」を伸ばせば、算数が得意になる!

「図形問題」は、角度や面積、相似、立体の切断、水量の変化など、さまざまな要素を含みます。

しかし、こうした問題を解くためには、まず 「図形をイメージする力」 が必要になります。

実は、多くの子どもたちは、図形を見ても本当の形を理解できていないのです。

例えば、

- 図形を折り返すと、どのように形が変わるか分からない…

- 立体を切断すると、どんな断面ができるか想像できない…

このような状況では、いくら公式を覚えても問題は解けません。

しかし安心してください!

「図形をイメージする力」は 意識的に訓練すれば、確実に伸ばせる のです。

【中学受験 図形問題】「図形のセンス」を磨く!親が今すぐできるサポートとは?

「図形分野」と聞くと、なんだか難しそう…と感じるかもしれませんね。確かにそうですね。平面図形では角度や面積を求める基本から、相似や辺の比といった応用まで。立体図形では体積や表面積だけでなく、切断や回転体、水量の変化など、様々な問題が出てきます。

特に難関校の入試では、これらの要素が複雑に絡み合った問題が出題されます。

こうした問題を前にすると、手も足も出ない…。そうならないために、低学年のうちにぜひ意識して取り組んでいただきたいことがあります。

それは、「図形をイメージする力」と「図形に関するセンス」を育むこと。

これは、単に公式を暗記するだけでは身につきません。

例えば、平面図形を少し折り返したり、回転させたりするだけで、途端に混乱してしまうお子さんもいます。ましてや、複雑な立体図形を切断したり、入り組んだ容器に水を注いだりする様子を想像するのは、さらに難しいでしょう。

しかし、難関校の入試を突破するには、このような状況でも図をある程度イメージできる力は不可欠です。だからこそ、よく言われるのが「図形のセンスを磨く」ということ。

では、「図形のセンス」とは一体何でしょうか?

それは、平たく言えば「感覚的に図形の特徴を捉える力」のことです。

この力を伸ばすために、何より大切なことは、「図形を“しっかり見る”習慣」を身につけること。

意外かもしれませんが、大人でも物の形をきちんと見ていないことが多いのです。普段よく目にしているものでも、いざ絵に描こうとすると、細部まで正確に描くのは難しいものです。

そこで、まずお子さんと一緒に取り組んでほしいのが、「形の特徴を把握する」練習です。

❑ 平面図形

最初は、正方形や長方形、正三角形、二等辺三角形などの基本的な図形から始めます。

図形の特徴を親子でしっかり確認し、お子さんに自分で描いてもらいましょう。

「正方形は辺の長さが全部同じだね」

「長方形は向かい合う辺の長さが同じだね」

こういった会話をしながら、それぞれの図形が持つ性質を言葉と絵で結びつけることが大切です。

次に、基本的な三角形のパネルなどをいくつか用意します。

それらを組み合わせてどんな形ができるか、実際にいろいろと試してみましょう。

合同な三角形を二つ合わせたら平行四辺形になる、といった発見は、図形の理解を深める良いきっかけです。

また、長方形や三角形の紙を実際に折ってみましょう。その形がどう変化するか、折る前と比べて何が変わったのかを観察するのも有効です。

実際に手を動かすことで、頭の中で図形をイメージする力が養われていきます。

❑ 立体図形

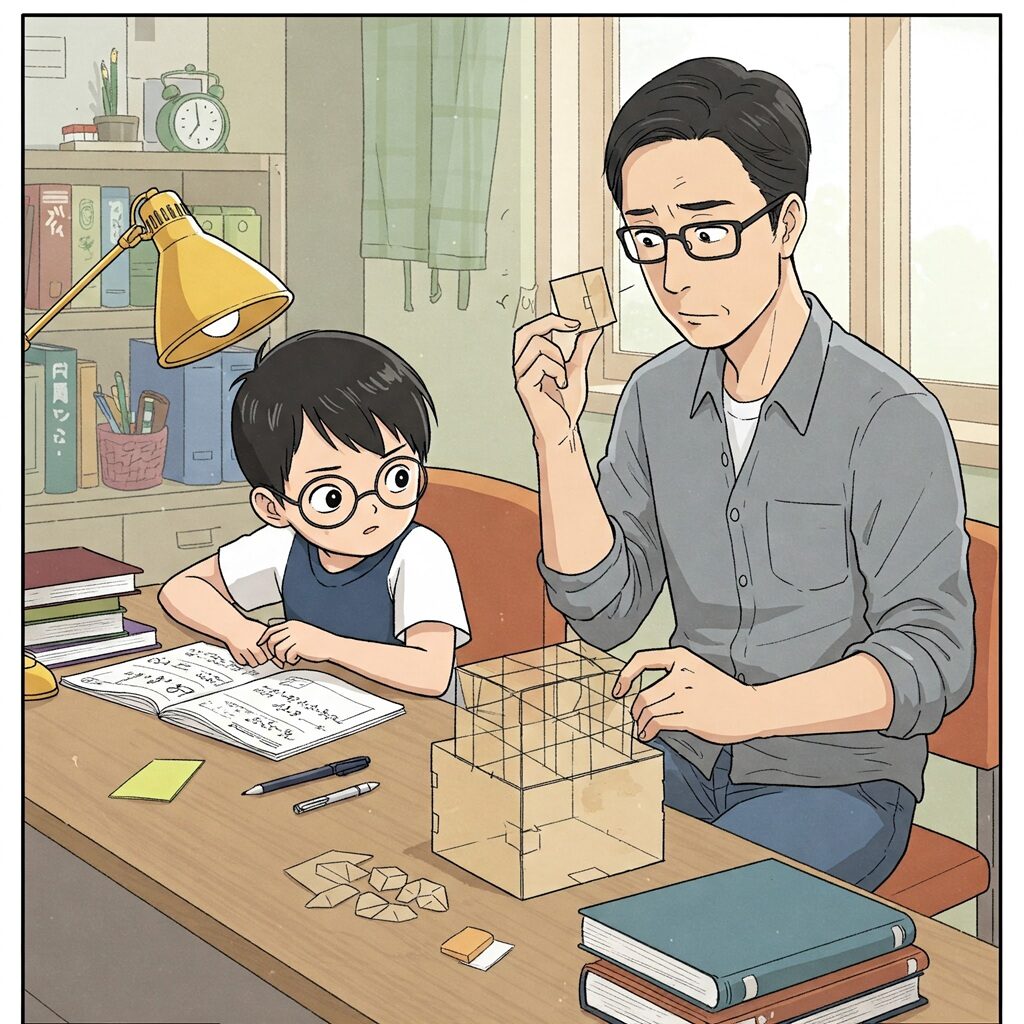

立体図形でも、実際に手を動かす作業は非常に重要です。

立方体や直方体などの多面体の展開図を用意し、親子で一緒に組み立ててみましょう。

「展開図のこの辺は、組み立てるとどこの辺とくっつくかな?」

「この頂点は、組み立てるとどんな風に集まるかな?」

などと、一つ一つ確認しながら進めることがポイントです。

また、粘土などで作った立方体を様々な方向に切ってみましょう。

そして切り口がどんな形になるかを観察するのも良い経験になります。

言葉で説明するだけでなく、実際に目で見て、触って確かめることで、立体図形の感覚が養われます。

大切なことは、これらの作業で、「とにかくよく観察する」ことです。

「あれ?さっき折ったときにできた線は、もとの形にも残っているね」

「切った面は、もとの面の形と似ているところがあるね」

親はこういった発見を促し、図形の細かな特徴に目を向けさせます。

さらに、その観察で分かったことを踏まえて、立体を見ながら見取り図を描く練習もおすすめです。

最初はうまく描けなくても大丈夫。

「ここが手前に見えるかな」

「奥の線は点線で描いてみようか」

などといったアドバイスをしながら、空間認識力を高めていきましょう。

➤ 図形のセンスを磨く

このように、意図的に図形に触れる機会を作ることで、お子さんの中に「しっかり見る」という習慣が自然と身についてきます。

そして、「しっかり見る」ことを通じて、今まで意識していなかった図形の細かな特徴にも目がいくようになるはずです。

教材に書かれたことを鵜呑みにしないで、これらの体験を通して得た学びを、お子さん自身の経験として積み重ねていく。これができれば、「図形のセンス」は着実に磨かれていきます。

図形のセンスを磨く!3つの基本トレーニング

算数の土台作りは、特別な才能が必要なわけではありません。

「しっかり見る習慣」をつけることで、着実に図形のセンスを磨いていけるのです!

① 図形を自分で描いてみる

簡単な図形(正方形・長方形・三角形)を描きながら特徴を学ぶと、図形の構造が見えてきます。

② 展開図を組み立ててみる

立方体や直方体の展開図を実際に組み立てることで、空間認識能力が育ちます。

③ 図形の性質を書き込む

➤ 実際に図を描きながら、性質を身につけていく

高学年になり、複雑な図形問題を扱うようになると、問題文に書かれている情報だけでなく、図形そのものが持つ性質を理解していることが不可欠になります。

例えば、「平行四辺形」という言葉が問題文に出てきた場合、ただその図を見るだけでなく、「向かい合う辺の長さは等しい」「向かい合う角の大きさは等しい」「対角線はそれぞれの中点で交わる」といった、問題文には書かれていない性質を、頭の中で思い浮かべ、図の中に記号などで書き込んで考える必要があります。

しかし、普段から図形を「しっかり見る」習慣が身についていないと、こういった細かな点がなかなか出てきません。指摘されれば「ああ、そうだった!」と分かるのですが、自分自身で気づけなければ問題を解くことは難しいでしょう。

だからこそ、低学年のうちからの「しっかり見る」「実際に手を動かす」「観察する」という経験の積み重ねが、後々の学習において大きな差を生むのです。

親御さんのちょっとした声かけや、一緒に図形に触れる時間を持つことが、お子さんの「図形のセンス」を大きく伸ばす第一歩になります。今日からぜひ、お子さんと一緒に図形の世界を楽しんでみてください。

例えば「平行四辺形」の図を描いたら、その中に「対辺が等しい」「対角が等しい」などの性質をしっかり書き込む習慣をつけましょう。

こうしたトレーニングを積み重ねることで、子どもの「図形のセンス」は確実に磨かれ、算数が武器になる!

こういったことを、今すぐ実践してみませんか?

「そうか!これこそ、子どもが算数に強くなるために必要なことだったんだ!」

そう気づいたら、ぜひ、今すぐお子さんと一緒に実践してみてください。

この方法を続けていけば、

中学受験だけでなく、その先の高校・大学受験でも数学を得点源にできるようになります!

「究学」は、こうした確かな土台作りを重視した教育を提供しています。

「算数ができる子になりたい」「志望校合格を目指したい!」という方は、ぜひ一度体験してみてください。

この学びが、お子さんの未来を変えます!